“三吴行尽千山水,犹道桐庐更清美。”

900多年前,北宋大文豪苏轼用这样的诗句来形容桐庐的山水风韵。

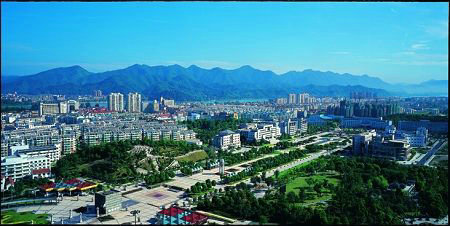

2010年8月,桐庐县全面推进城乡区域统筹发展,紧紧围绕美丽乡村建设“四美、三宜”总体目标,深入推进以“一套规划、两大节点、三大产业、四个一体化、五个桐庐”为主要内容的“12345”行动,努力构建“潇洒桐庐·秀美乡村”城乡一体化新格局。

“生产发展,生活富裕,乡风文明,村容整洁,管理民主。”这是党中央提出的社会主义新农村建设的主要目标。

我县新农村建设“十二五”发展规划确定

为加快我县城镇化、工业化进程,统筹城乡发展,增强农村发展活力,促进全县经济社会全面协调可持续发展,近日,我县出台了《桐庐县“十二五”新农村建设发展规划》。

《规划》明确提出按照“生产发展、生活宽裕、村容整洁、乡风文明、管理民主”的要求,以支农惠农的新举措促进产业新发展,以统筹城乡的新理念建设新村镇,以改革创新的新思路构建新机制,以现代化的新要求培育新农民,以和谐创业的新目标倡导新风尚,坚持规划共绘、设施共建、产业共兴、环境共保、品质共享,促进城乡融合互动、优势互补,加快实现城乡经济社会一体化发展的新格局。基本原则是解放思想、创新发展,以人为本、和谐发展,主动承接、融合发展,以城带乡、统筹发展,因地制宜、特色发展,生态优先、绿色发展,党政主导、合力发展。到2015年,初步形成全县城乡规划建设、产业发展、要素配置、生态保护、公共服务、民生保障一体化新格局;城乡居民收入差距缩小,全县农村居民人均纯收入达到17500元、低收入农户人均纯收入达到6000元以上;新型城镇化进程加快,建成以富春江山水风光为特色的现代化宜业宜居宜游城市,全县城市化率达到68%;城乡基本公共服务均等化领先全省,农村教科文卫体等社会事业加快发展,城乡统筹的劳动就业和社会保障体系进一步健全,农村文明程度显著提升;城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立,以土地使用制度改革为核心的农村改革取得实质性进展,城乡统筹的生产要素配置市场进一步健全,全县发展动力活力显著增强。

——城乡区域规划更加科学。按照城乡经济社会一体化发展的要求,制定集产业发展、城乡建设、土地利用为一体的发展规划,构建“中等城市(县城)—小城市(中心镇)—特色镇—中心村—特色村”梯次衔接、功能配套、以大带小、节约土地的网络化空间结构体系,形成以省级开发区、重点工业功能区、现代服务业集聚区、现代农业园区、旅游综合体等为支撑的产业布局体系,促进空间拓展、产业集聚、人口集中、资源节约、生态优化。启动新一轮镇、村规划修编,完善农民集中居住定点规划,制定集中居住区配套规划,完善覆盖城乡的交通、给排水、环保、电力、通讯、社区管理等基础设施规划和公共服务设施规划,实现新型城镇化的科学布局。

——农村经济实力不断增强。优化农村产业结构,加快非农产业发展,实现一二三产业协调发展。推进农村富余劳动力转移就业,到2015年,农村非农就业劳动力比重达到85%以上。增强农业的生产、生态、文化、教育等综合功能,农业总产值年均增长8%以上。

——农村人居环境明显改善。农村基础设施逐步完善,到2015年全县70%以上的行政村达到重点整治村要求。农村生态环境保护得到加强,到2015年全县森林覆盖率达到72.5%以上,主要水系监测断面水质Ⅲ类以上比例保持在70%以上,城镇空气质量综合指数控制在1.0以下。

——农民生活质量大幅提高。逐步建立起农民增收的长效机制,到2015年全县农民人均收入力争达到17500元、低收入农户人均纯收入达到6000元以上,恩格尔系数下降到35%以下。建立健全功能完备、布局合理的公共服务体系,服务网络覆盖到所有自然村。

——农民综合素质整体上升。全面提高农村基础教育、职业教育和农村劳动力就业技能培训水平,每年培训农民1.5万人。加强农村基层干部队伍和精神文明建设,到2015年全县文明乡镇达到80%。

——城乡工农关系更加融合。推进城乡配套体制改革,逐步消除城乡二元结构。建立健全城乡发展一体化的长效机制,构建新型城乡工农关系。加大公共财政对“三农”的扶持力度和覆盖范围,逐步缩小城乡居民收入差距扩大趋势,到2015年基尼系数降到0.3。

有着七里泷和白云源两大著名景区的芦茨村,是浙江省农家乐特色示范村,许多村民都开了自家的农家乐,接待各地游客。一段时间,由于农家乐多了,污水遍地横流,对生态造成了破坏。

从2009年开始,桐庐县启动农村生活污水处理整村推进试点和农家乐污水治理工作。

2010年,桐庐将农村生活污水和农家乐污水治理工作纳入生态县建设补偿资金范畴,县财政专项安排2500万元治理资金。2012年,桐庐186个行政村将实现农村生活污水治理全覆盖。

作为首批“杭州市风情小镇”创建示范点,芦茨村在产业发展、村庄整治、休闲旅游、文化创意开发等方面下了许多功夫。根据芦茨“风情小镇”建设规划,到2012年,芦茨村将成为具有桐庐地方新农村建设特色的风情小镇,成为“富春山居图中的风情小镇”。

荻浦古村始建于南宋,原始村落格局和风貌依存,是浙江省级历史文化保护街区。

荻浦村将古建筑的保护和清洁乡村行动、美丽乡村建设很好地结合起来,以清洁行动来改善古建筑的处境。这里的造纸作坊是荻浦村的重要古建筑保护点。但是在以前的日子里,这些作坊遗址逐渐被村民所遗忘,甚至沦为生活垃圾的堆积点。荻浦村全体村民总动员,将造纸作坊遗址的水槽从垃圾中清理出来,并将其恢复了原貌。

“恢复只是第一步,接下来还要将其与村里的保庆堂、嘉庆堂等古建筑合在一起,制订系统的维修方案,以达到满意的修复效果。现在,无论进入哪栋古建筑,里面都十分清爽、整洁,不再沦为杂物堆积点。”

如今,村里人都知道,环境就是生产力,环境就是卖点。

环溪村,是国家级历史文化名村。清澈的天子源和青源两条溪流汇合于村口,三面环溪,一面靠山,村子因此而得名,是北宋大儒周敦颐后裔族居之地。

这些年,环溪村积极打造“莲”文化特色村,修建爱莲文化中心广场和周氏名人馆。村内拥有著名的“爱莲堂”、“尚志堂”、“安澜桥”、“保安桥”等古建筑,环境整洁,民风淳朴……

环境好了,农家乐也火了,村民的收入也更加殷实了。这个时候,精神文明建设的重要性更加凸显。

走进环溪村,图书室、娱乐场地、篮球场等一应俱全。“如今,爱莲堂已经成了全村最热闹、最有人气的地方。”

近年来,环溪村党委借助“爱莲堂”这个平台,围绕农村党员干部现代远程教育与文化信息资源共享工程,在不断促进全村各项经济社会事业发展的同时,真正让村民尝到了共享工程的甜头,切实提升了村民文化生活品质。

“美丽乡村建设以来,村庄不仅环境美了,村民的心灵更美了,现在村民们白天有活干,晚上有丰富的娱乐活动,家家比品质,人人比幸福,村民们的生活一天比一天有品质。”

“统筹城乡就是要让农村的面貌发生改变,让村民的观念得以提升,让他们的生活变得更加美好、富足和充实。”

“昔日子久凝神处,江岸处处焕新颜。”

最近,桐庐县委、县政府又提出了“5525”工程,从2011年起,计划用三年时间,打造5条秀美乡村风情带,开展5大乡村节庆活动,培育25个风情特色村(点),着力打造生态环境优美、基础设施配套、文化传承深厚、产业特色鲜明、乡村旅游活跃、农民增收致富的“潇洒桐庐·秀美乡村”。

社会主义新农村建设的伟大实践,正在桐庐得到深化与发展。人口集聚、区县协作、中心镇建设、中心村培育和土地综合整治……桐庐统筹城乡区域发展的步伐越迈越大,越迈越快。

未来,诗画山水带、古风民俗带、产业风情带、运动休闲带、生态养生带“五带”将在春江两岸崛起,引领桐庐这片潇洒大地走向更加美丽的明天。